津のうなぎ話

文・麻生純矢(三重ふるさと新聞)/写真・松原豊

阿漕浦海岸

阿漕浦海岸

阿漕浦海岸

阿漕浦海岸

城下町という土地柄

「津のうなぎ」といえば、平成17年には市民一人当たりのうなぎの年間消費金額が全国1位となったこともあるご当地グルメ。市内には20軒を超えるうなぎ店があるが、全国的に有名で観光客も多く訪れる浜松などと比べると、地元の人たちによる消費だけでほぼ支えられているところに特異性がある。お祝いなどのハレの日ではなく、なにげない日常生活の一幕であるケの日にも、津市民はうなぎを食べる。なぜそこまで、うなぎが津市民に愛されるようになったのかを紐解いていくと、知られざる側面が見えてくる。そのためには、まず津の歴史を振り返りたい。

参宮街道

参宮街道

津は、江戸時代の始めに伊勢国と伊賀国にまたがる32万石を治めた津藩祖・藤堂高虎による街づくりが行われ、現在の街の礎にもなっている。特に江戸時代から明治時代にかけては、「一生に一度のお伊勢参り」と全国の人々が伊勢講を組織し、伊勢神宮をめざして徒歩で旅をしており、関西や関東から連なる参宮街道のハブ機能を担っていた津の街には連日多くの旅人が訪れ、大いに賑わっていた。

海へとつながる志登茂川

海へとつながる志登茂川

では、江戸時代からうなぎが津の名物だったかというとそうでもない。例えば、同じ水産物でも、イワシのように幕府への献上品目に挙げられていたり、旅人たちがこぞって食べたという目立った記録が残されていないからだ。ただ、北から、志登茂川、安濃川、岩田川、雲出川の4河川の河口を有するため、海と川を行き来する習性を持つうなぎが漁獲しやすく、文化レベルの高い城下町という土地柄、うなぎを食す習慣自体は、庶民の間にも根付いていたことが推測される。市民がうなぎを熱烈に愛する土壌はこの頃から少しずつ育まれてきたといえるだろう。

津城跡

津城跡

大正ウナクラシー

もう一つ「津のうなぎ」が隆盛するきっかけとなった出来事は、江戸時後期に津藩の第10代の高兌(たかさわ)が逼迫していた藩財政を立て直すため、文化13年(1816)に農村で養蚕を推奨したことだろう。うなぎとカイコ。全く接点が無いように思えるが、実はこれが密接にリンクしていくこととなる。

時は少しくだり明治12年(1879)に服部倉次郎が東京深川に全国初の養殖池をつくったことによって、うなぎを取り巻く状況は一変。それまで川で漁獲するしかなかったうなぎを稚魚や幼魚から育てる養殖技術の確立や発展によって、安定供給できるようになったのだ。三重県内では、明治29年に寺田彦太郎が桑名で養殖を始めており、津市では大正時代から昭和初期にかけて大きな発展を遂げていく。

津市の養鰻が発展した条件として第一に、先述の通り4つの河口があるため、種魚とするシラスウナギを容易に捕獲できたことがある。そして、もう一つは養蚕。明治末から昭和初期にかけて絹糸の生産量が一気に増大したが、その副産物であるカイコのさなぎは黎明期にあった養鰻の飼料として欠かせないものだったからだ。

大正元年(1912)に市内に5つしか無かった養殖場は、昭和15年(1940)には50にまで増えている。大正10年には津市の水産物の漁獲高で、古くから特産品として知られたカタクチイワシやボラを抜き、全体の30%余りを占める第一位にまで成長。三重県は静岡県、愛知県と並ぶ全国有数のうなぎの一大産地として名を轟かせるようになっていった。

津市内のうなぎ生産量が増えるにつれ、安くて品質の高いうなぎが手に入ると最も歓喜したのは、他でもない津市の庶民。先述の通り城下町に根付いてきた食文化があるため、うなぎの美味しさは多くの人たちの知るところ。もはや「高嶺の花」ではなくなったうなぎを日常的に食す人が増え、他地域と比べるとお値打ちな価格で楽しめるうなぎ店が増えていったこととみられる。言うなれば、「大正ウナクラシー」とでも呼ぶべき庶民主導のムーブメントによって「津のうなぎ」は花開いた。

伊勢湾台風(写真:三重ふるさと新聞)

伊勢湾台風(写真:三重ふるさと新聞)

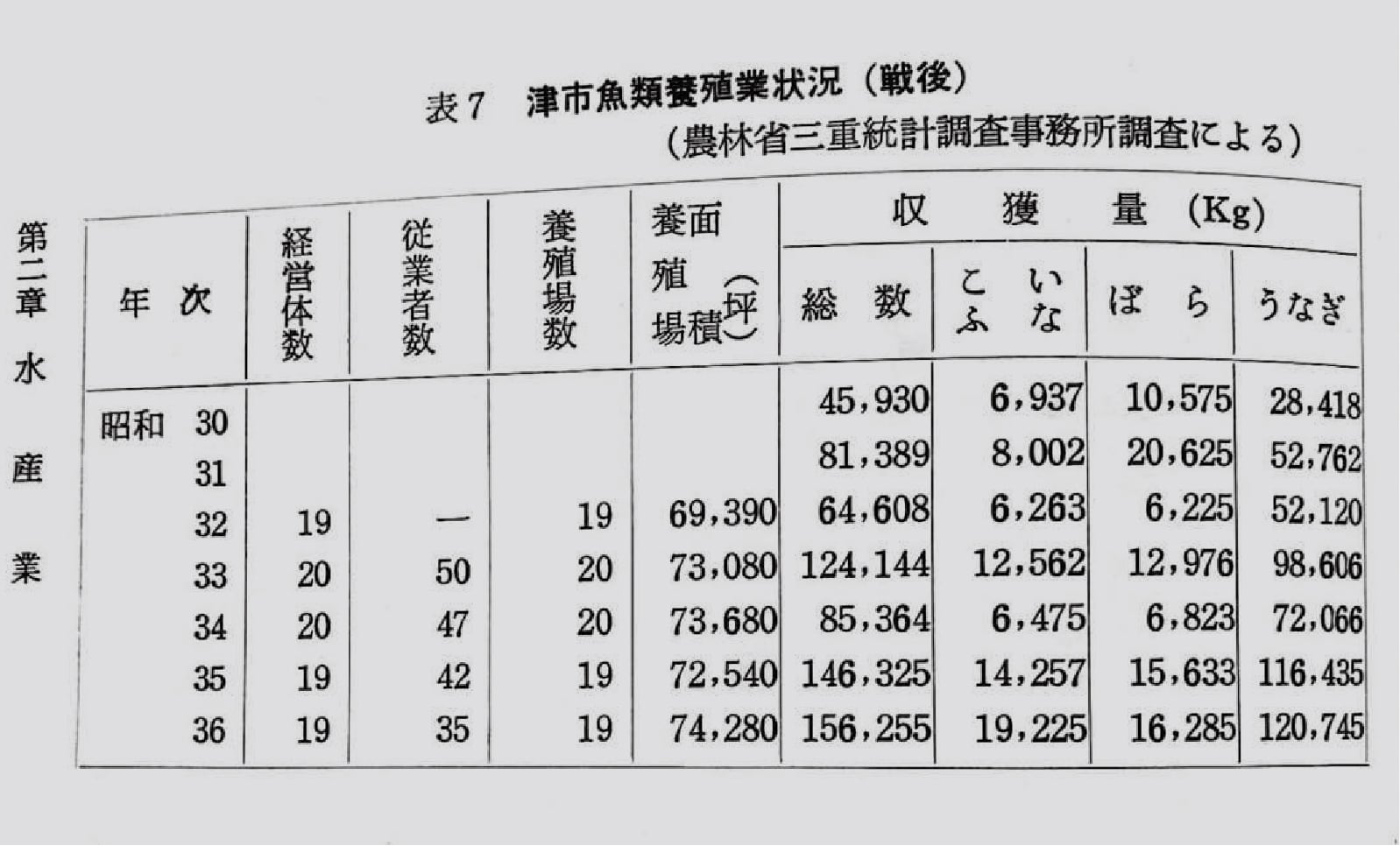

戦前の昭和5年(1930)の産量131.6トンで頂点を迎えたうなぎ養殖は、食糧難の第二次世界大戦中や戦後に衰退。昭和31年代には53トンまで減っており、昭和34年の伊勢湾台風でもダメージを受けた。実際に昭和34年の収量は前年98トンから一時的に72トンまで低下。

写真:三重ふるさと新聞

写真:三重ふるさと新聞

通説によると伊勢湾台風によって津市の養鰻は壊滅したと伝わっているのだが、昭和35年には116トン、昭和36年には120トンと一気に回復している。津市の養殖魚生産量の8割近くを占めるようになった。人工飼料の開発や飼育法などの養殖の研究が進み生産量が伸びる一方、昭和40年代中ごろにはシラスウナギの不足など、今にも繋がる問題が発生。昭和40年代後半には四国や九州など、シラスウナギの産地が養殖へと本格参入し、養殖業者間の価格競争が激化。更に昭和50年代、うなぎ上りの日本経済に引っ張られる形で、過熱を続けるうなぎ人気に目をつけた商社が海外産のうなぎの輸入を開始したことで、価格が下落するなど、養殖業者にとっては逆風が続いた。こうした競争に敗れた津市の養殖業者はやがて完全に姿を消した。

うなぎの一大産地でなくなってから、かなりの時間が流れたが、津市民のうなぎに対する愛は往時から衰えないばかりか、より強く燃え上がってすらいる。

津の町並み

津の町並み

いつも心のなかにある津のソウルフード

冒頭にも記載したが、津市民はとにかくうなぎをよく食べる。それも何かのお祝いの時だけでなく、日常のささやかな贅沢として。今も市内には20店以上余りのうなぎ店があって、多くの家庭で各々ごひいきの店を持つ。それを親から子へと受け継いでいく。このような楽しみ方をしている街は全国でも稀有かもしれない。

近年、インターネットの普及などで、「津のうなぎ」は県外の人にも知られるようになった。しかし、名物として喧伝したり、いたずらに誇ることもなく、庶民が100年越しの愛情を注ぎ、育んできた独自の食文化であることにこそ、特筆すべき価値がある。

日々の営みは決して楽しいことばかりではないが、悲しみや苦しみを乗り越えた先には、美味しいうなぎが待っている。喜びを際立たせ、怒りを鎮め、哀しみを和らげ、楽しみを彩る。ソウルフードとは、かくあるべきだと思う。今日も津市民は愛するうなぎを食べる。きっと明日も、またその先もずっと。

参考文献:津市史